( foto frau)

LA RECENSIONE. Forse pensiamo, in quanto bergamaschi, di sapere tutto sull’alimento che per secoli ha connotato la cucina della nostra terra e sfamato generazioni di contadini, braccianti e mezzadri e – con il companatico – generazioni di proprietari e latifondisti. Ma conosciamo davvero la storia della polenta e delle tradizioni ad essa legate?

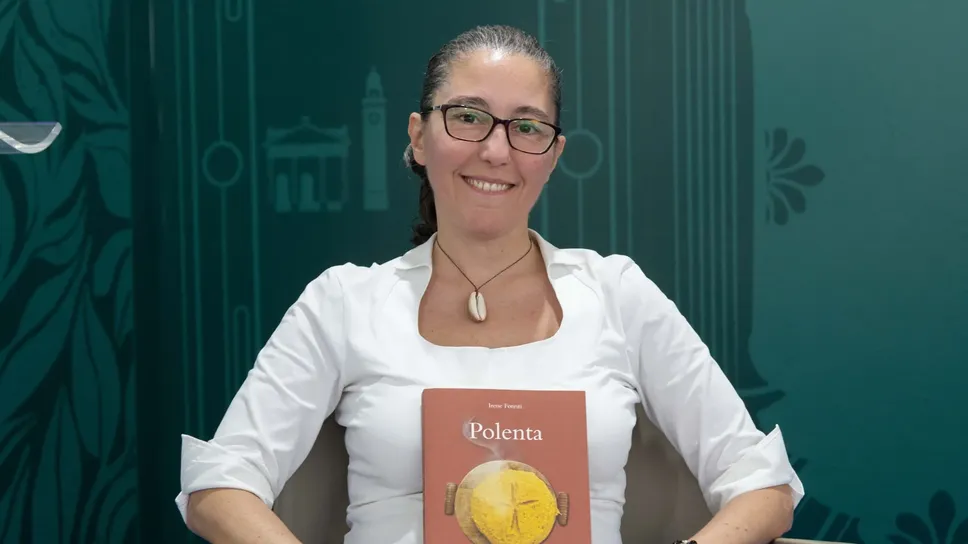

Per toglierci ogni dubbio, l’appuntamento è per giovedì 17 aprile alle 17.30, alla biblioteca Tiraboschi in via San Bernardino 74, a Bergamo. Nella cornice della rassegna «Incontri d’autore», promossa dal Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, Irene Foresti presenterà il suo volume edito dal Centro Studi Valle Imagna, Polenta: un viaggio «dalla puls romana alla rivoluzione del mais».

Classe 1983, originaria di Tavernola Bergamasca, laureata in Scienze e Tecnologie alimentari per la Ristorazione, esperta di educazione e microbiologia alimentare, Foresti è impegnata negli ambiti della qualità e sicurezza alimentare, ambiente e sostenibilità, nonché sistemi di gestione presso un’azienda di ristorazione.

Appassionata di cultura del cibo, vanta al suo attivo collaborazioni a documentari e parecchi volumi, tra i quali Franciacorta: storia di sapori, Cibo, terra e lavoro: cultura ed etnografia alimentare nella storia sociale della Valle Brembana, Stracchini: stile caseario dell’antica civiltà dei bergamini e sua evoluzione attuale, Casoncelli: storia e identità della pasta ripiena più amata da bergamaschi e bresciani, Pentole e campanili. Assaggi di campanilismo italiano in cucina. L’abbiamo intervistata.

«Sì, lo esplicita già il sottotitolo del mio libro. Gli antichi romani erano i “mangiatori di polenta”, un fattore per loro direi identitario. Soprattutto in contrapposizione ai greci, che invece erano “mangiatori di pane”, come si legge pure nell’Odissea a proposito di Polifemo, descritto come un mostro che non somiglia a un uomo “mangiatore di pane”».

«Non mi azzarderei a una definizione assoluta perché il tema è dibattuto. Ogni popolo e ogni territorio ha la sua. C’è la polenta fatta con i cereali o con i legumi, di panico o di sorgo. Quella fatta con il mais arrivato in Europa dopo la scoperta del continente americano. E può essere dolce o salata».

«Nelle mie pagine sottolineo il ruolo sociale della polenta, che ha nutrito intere generazioni, ma anche costituito un problema, se si pensa alla pellagra. Certo, un problema indiretto: la polenta ne era la causa perché si mangiava soltanto quella, senza accompagnamento proteico. A Bergamo, il Monastero di Astino ospitava un pellagrosario. La polenta è entrata persino nel mondo musicale, e non solo in canzoni recenti come quella di Luciano Ravasio. Per la letteratura si va da Apuleio a Manzoni. Per l’arte, da Pieter Brueghel il Vecchio a Pietro Longhi. La polenta figura persino nel titolo di un dipinto di Antonio Rinaldi, La polenta ai grotti di Tremona. E come dimenticare la cinematografia: qui basta citare la presenza della polenta ne L’albero degli zoccoli di Olmi».

«Importante il coppo della polenta, ossia l’oggetto che poggia tra il paiolo e la base del camino. Il bastone, palette e calchini, paioli a manovella. E l’immancabile filo: in alcune zone come Cellatica, nel Bresciano, era tradizione tagliare la polenta utilizzando un filo di colore rosso in occasione del patrono San Giorgio, in segno di festa».

«È una confraternita enogastronomica, come ce ne sono molte. Lo statuto prevede di “sostenere, difendere, ravvivare, diffondere l’uso della polenta promuovendo nuovi modi di gustarla”. Abbiamo una specie di collare con lo stemma della polenta e il paiolo, e il gran Maestro ha anche il tarèl».

«Quest’anno Pasqua cade un po’ tardi, ma la scelta dipende dal meteo. Per la carne consiglio il sughetto, quindi capretto o spezzatino. La taragna invece si mangia da sola. Con il pesce, polenta bianca. A Venezia è tipica con le schie, i gamberetti di laguna. Ce n’è per tutti i gusti…».

Elisa Roncalli

© RIPRODUZIONE RISERVATA